テレビ番組が

放送されるまで

放送されるまで

放送までの流れ

このページでは、福島中央テレビが放送している

ニュース情報番組「ゴジてれChu!」が放送するまでの流れを説明するよ。

みなさんが観ているテレビ番組がどのようにできているのかを探検しよう!

ニュース情報番組「ゴジてれChu!」が放送するまでの流れを説明するよ。

みなさんが観ているテレビ番組がどのようにできているのかを探検しよう!

はじめに

1つの番組を放送するためおよそ200人のスタッフが協力

ニュース情報番組の「ゴジてれ Chu!」はさまざまな専門知識を持ったスタッフおよそ200人が毎日力を合わせてつくっています。ニュースや天気予報を担当している報道部や中継やコーナー企画を担当する制作部、カメラ撮影や音声・照明を担当する放送技術部など放送に直接関わる部署だけではなく、宣伝を担当する編成進行部やメディアデザイン部、番組で紹介する飲食店や小売店などとの窓口となる営業部などいろいろな部署のスタッフが協力して一つの番組を作り上げています。

生放送中に発生する出来事もリアルタイムに放送

テレビ番組は「生放送番組」と「収録番組」の2つの放送形態があります。「生放送番組」は放送日の当日にスタジオや中継現場などからアナウンサーやリポーターがリアルタイムに映像や音声を視聴者に伝える放送で、「収録番組」は放送日の前にスタジオなどで撮影を行い事前に編集した内容を伝える放送です。「ゴジてれ Chu!」は生放送番組なので、放送中に起きたニュースをすぐに福島県民や全国にもお伝えすることができます。

ローカル放送と全国放送が合体

「ゴジてれ Chu!」の放送時間は午後3時50分から7時までの3時間10分ですが、福島中央テレビが制作している"ローカル放送"部分と日本テレビが制作している"全国放送"部分に分かれています。ローカル放送では主に福島県内の出来事を中心にお伝えし、全国放送部分では日本全国や世界中で起きているニュースをお伝えしています。

インターネットでもテレビ番組が観られる

インターネット通信の技術やスマートフォンなどの情報端末の進化で、テレビ局が制作しているテレビ番組がインターネットでも視聴できるようになりつつあります。テレビ局が共同で提供する無料の動画配信サービス「TVer」(※)では、ドラマやバラエティー番組などの最新話から過去に放送した人気作品が無料で配信されています。また、「ゴジてれ Chu!」の人気コーナーは福島県民だけではなく全国の人に視聴してもらえるよう、YouTube チャンネルなどインターネットでも視聴ができるようにしています。テレビ局では幅広い世代の人に情報を届けるために、テレビ放送だけではなくインターネット配信の活用も積極的に行っています。

※TVer とは?

スマートフォンやタブレット向けのアプリやパソコンのウェブブラウザなどを利用してドラマやバラエティ、スポーツ番組などテレビ局が提供するテレビ番組や動画コンテンツを視聴できるサービス。2015年10月にサービスの提供を始め、2022年7月にはアプリの累計ダウンロード数が5000万を超えています。

公式HP : https://tver.jp/series/srip2vcjj7

スマートフォンやタブレット向けのアプリやパソコンのウェブブラウザなどを利用してドラマやバラエティ、スポーツ番組などテレビ局が提供するテレビ番組や動画コンテンツを視聴できるサービス。2015年10月にサービスの提供を始め、2022年7月にはアプリの累計ダウンロード数が5000万を超えています。

公式HP : https://tver.jp/series/srip2vcjj7

企画会議

どんな内容を放送するかについてスタッフで意見を出し合う

テレビ番組を制作するときには必ず企画会議を開きます。「ゴジてれ Chu!」では週1回、プロデューサーやディレクターの他、料理コーナーや中継企画を担当するスタッフ全員が集まり、どんな話題を取り上げるかやどのように取材するかなど番組作りの方針を話し合っています。

会議では担当者が番組で紹介したいと考えている今注目されていることや今後話題になると思われる情報をもとに、取材項目を検討したり、放送日や出演者などを決めたりします。また、視聴者に分かりやすく伝えるために、撮影の方法やナレーションの伝え方、どんな機材を使って撮影するかといった構成や演出を検討します。

会議では担当者が番組で紹介したいと考えている今注目されていることや今後話題になると思われる情報をもとに、取材項目を検討したり、放送日や出演者などを決めたりします。また、視聴者に分かりやすく伝えるために、撮影の方法やナレーションの伝え方、どんな機材を使って撮影するかといった構成や演出を検討します。

取材・ロケーション撮影

企画内容にもとづいて取材や撮影を行う

企画会議で決まった内容にもとづき、担当のディレクターがアナウンサーやカメラマンとともにロケーション撮影に出かけ、映像を撮影したりインタビューをしたりします。大切なのは、現地に行く前に事前に電話やメールなどで取材対象者からあらかじめ情報を聞いておくことです。その情報をもとにどんな撮影機材が必要かや視聴者に伝わりやすい撮影方法を検討します。そして、実際にロケーション撮影に出かけたときには、その場所で知ったことや人から聞いたことを正確に分かりやすく視聴者に伝える方法を考えます。また、視聴者に観てもらいたい景色や物の魅力、人の表情などを映像や音声でどのように伝えるかを工夫しながら撮影します。情報を伝えることが役割のテレビ局にとって、この取材とロケーション撮影は最も重要なポイントです。

テレビ取材とは?

いま話題になっていることや起きている出来事など、視聴者に知って欲しい物事を調べたり、人にインタビューしたりして記事の材料となる情報や映像・音声を集めること。新聞の取材と違うところは、記者やディレクターだけではなく、カメラマンや音声担当者などが同行して複数人で取材する場合があることです。

ロケーション撮影とは?

外に出かけてさまざまな撮影を行うことです。取材はテレビ局の外に出かけなくても、電話やメール、インターネットなどを使って行うことができますが、テレビ番組には映像と音声が欠かせません。そのため、街に出かけたり山に登ったりいろいろな場所に出かけて映像や音声を撮影する必要があります。

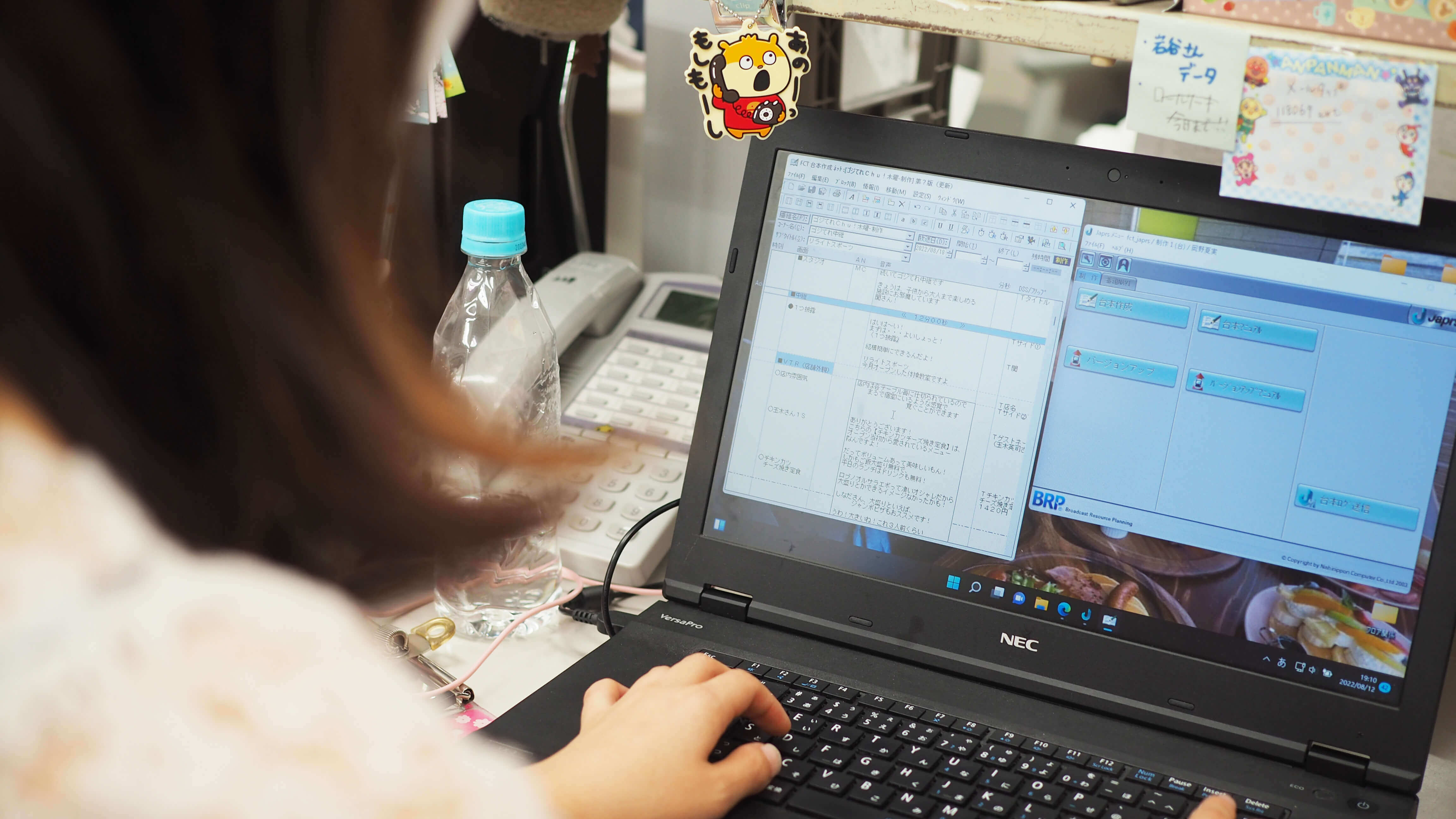

台本作成・映像編集

番組を進行するための台本を作成する

台本は番組を進行するために必要な情報が書かれているもので、アナウンサーが読むナレーションやコメント、放送で流れるVTR映像の内容のほか、伝えたい内容を分かりやすくするための字幕テロップやCG(コンピュータグラフィックス)、モニターやフリップを使った解説方法などさまざまな要素が盛り込まれているものです。取材したときのメモなどをもとに、ディレクターがパソコンをつかって台本を作ります。台本はテレビ番組の核になるもので、その内容をもとに映像編集や字幕テロップの作成などが行われます。

ロケーション撮影した映像を編集する

ロケーション撮影した映像やスタジオで収録した映像を台本通りの順序につなぎ替えたり、放送時間にあわせたり、ナレーションや効果音、字幕テロップ、CGなどを入れたりするのが編集です。伝えたい内容をどのように分かりやすく伝えるか、視聴者を飽きさせずに興味を持ってもらえるような工夫が求められる作業です。

また、ニュースを編集する場合はではおおむね1分間などといった決められた時間に合うように作業を行います。アナウンサーが読むスピードや秒数、インタビュー映像を何秒使うかなど正確さと、放送時間に間に合わせるための素早い作業が求められます。昔は、映像をビデオテープに録画したものを編集用の機械に取り込んで作業をしていたため時間がかかっていましたが、近年は映像をハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置に保存してコンピューターでの編集ができるようになり、視聴者によりスピーディーに情報を届けられるようになりました。

また、ニュースを編集する場合はではおおむね1分間などといった決められた時間に合うように作業を行います。アナウンサーが読むスピードや秒数、インタビュー映像を何秒使うかなど正確さと、放送時間に間に合わせるための素早い作業が求められます。昔は、映像をビデオテープに録画したものを編集用の機械に取り込んで作業をしていたため時間がかかっていましたが、近年は映像をハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置に保存してコンピューターでの編集ができるようになり、視聴者によりスピーディーに情報を届けられるようになりました。

リハーサル

番組放送前にスタッフが集まって打ち合わせ

番組がスムーズに進むように台本を作成したディレクターを中心に事前に打ち合わせを行います。放送前の打ち合わせには、番組MCを務めるアナウンサーのほかカメラマンや音声・照明を担当する技術スタッフ、字幕テロップを担当する美術スタッフが一斉に集まり、ミスや放送事故が起こらないように確認を行います。

MCとは?

「MC」というのは、英語の「Master of Ceremony」の略で、テレビ番組では「司会者」を意味します。

本番前にリハーサルを行います

番組の進行を想定して事前に本番と同じような練習をするのがリハーサルです。本番で失敗しないように、ナレーションの読み間違えはないか、字幕スーパーの表示に間違えている部分はないか、編集したVTR映像に乱れやミスはないか、番組が想定した時間通りに進むかどうかなどを最終チェックします。

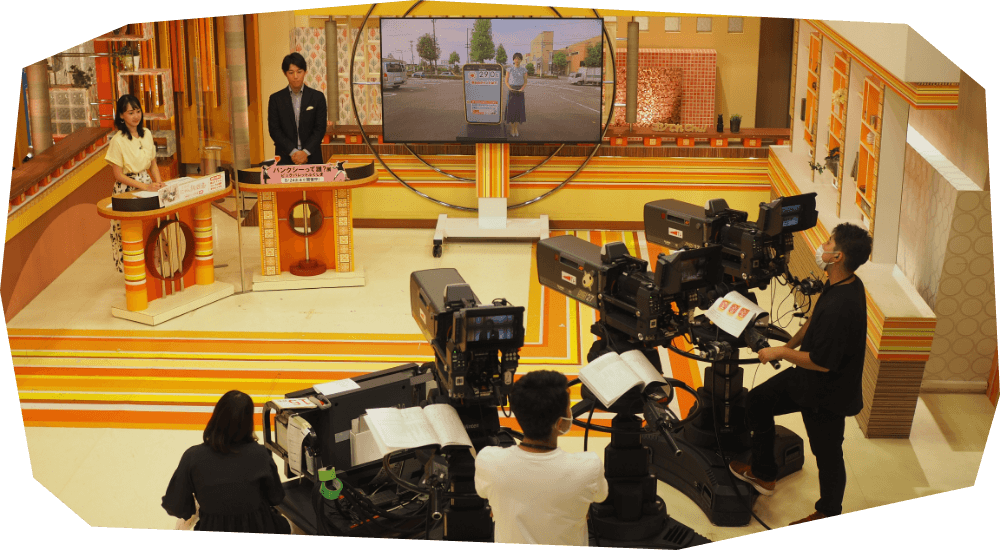

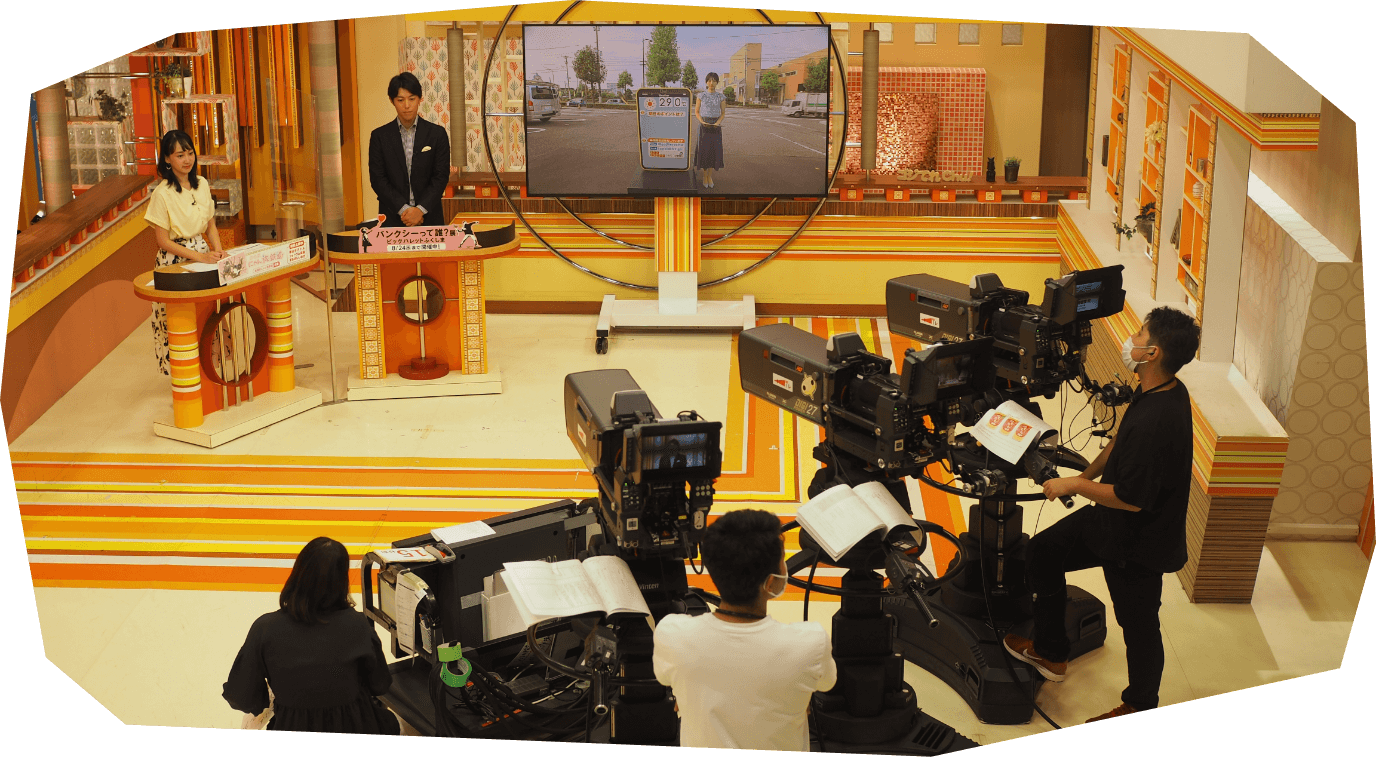

本番

いよいよ放送開始です!

「本番10秒前・・・3、2、1、キュー!」

スタジオにいるフロアディレクターの掛け声ととも番組MCを務めるアナウンサーが視聴者にあいさつをして番組がスタートします。番組MCは、事前に準備された台本に沿って放送を進めていきますが、番組を盛り上げるためにアドリブを入れることもあります。また、放送中に新しい出来事やニュースが入ってきた場合は臨機応変に対応しなくてはいけません。

スタジオにいるフロアディレクターの掛け声ととも番組MCを務めるアナウンサーが視聴者にあいさつをして番組がスタートします。番組MCは、事前に準備された台本に沿って放送を進めていきますが、番組を盛り上げるためにアドリブを入れることもあります。また、放送中に新しい出来事やニュースが入ってきた場合は臨機応変に対応しなくてはいけません。

テレビ番組をコントロールする場所

テレビ番組はアナウンサーや出演者がいるスタジオだけで進行しているわけではありません。スタジオとは別に、多くのモニター画面やスイッチが並んだ「副調整室」という場所があり、チームのキャプテンともいえるディレクターが全てのスタッフに指示を出して番組をコントロールしています。「副調整室」では、スタジオにいる番組MCや出演者のコメント、中継先のリポーターから送られてくる映像や音、番組中に流されるVTR映像や字幕テロップ、効果音など全ての映像や音声を合体させて1つの番組として成立させる役割を担っています。そして、「副調整室」で作られたテレビ番組は、「主調整室」で番組とCMの切替えが行われ、送信所で"テレビ電波"となって家庭にあるテレビに届けられているんです。

本番前に言う「キュー」って何?

「キュー(Cue)」というのは、英語で「合図」や「きっかけ」という意味です。テレビ放送では司会者や出演者がコメントを言うタイミングやVTR映像を流すタイミングなどを指示する場合に使います。「キューを出す」という言い方をし、台本には「Q」という文字で表す場合もあります。

情報番組の中継

リポーターが現場から"生"の様子を伝える

テレビ番組はスタジオだけではなく、テレビカメラや電波を出す機械を積んだテレビ中継車が福島県内や全国のさまざまな場所に移動して放送できるようになっています。アナウンサーやリポーターが目の前で繰り広げられる勇壮なお祭りの現場や多くの人でにぎわっている観光スポットなどに出向き、その場所から生中継を行うことで立体的で見ごたえのある情報を伝えることができます。また、突発的に大きな事件や事故、自然災害が発生した場合は事前に台本や原稿を作成したりロケーション撮影したりすることができないため、現場から生中継を行いリアルタイムで起きている状況を視聴者に伝えています。